7 Lames la Mer - À la une

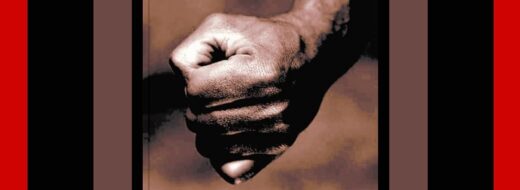

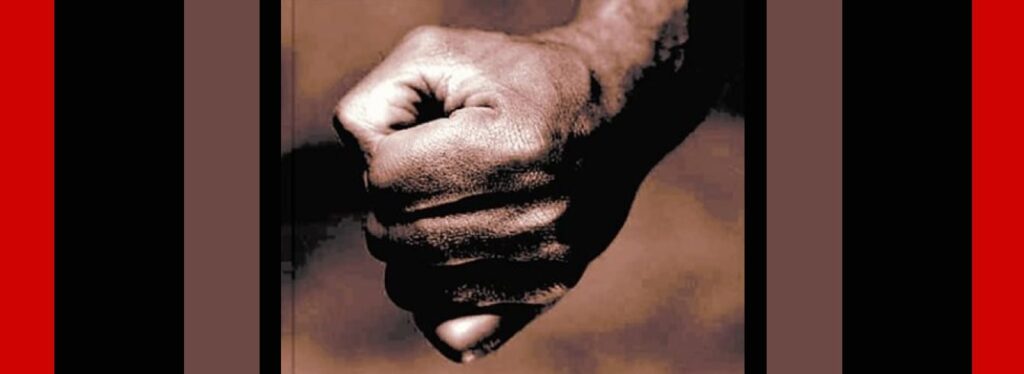

James Mange, le combattant du couloir de la mort / The death row fighter

Condamné à la peine capitale en 1979 par les autorités sud-africaines, le combattant anti-apartheid James Mange est un rescapé du couloir de la mort. Interview intemporelle avec celui qui voit La Réunion comme «une minuscule pierre posée sur la couronne africaine». / Sentenced to death by the South...

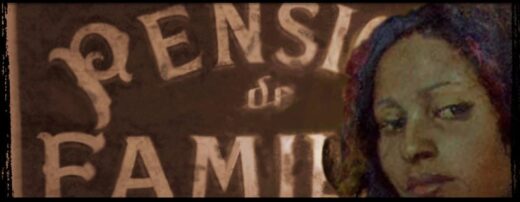

Butor 1930 : chez Mam’zelle Zizi, pension tout confort

Mam’zelle Zizi, «belle Malabare», tenancière d’une pension de famille au Butor, faubourg de Saint-Denis. De passage à La Réunion en 1930, le voyageur Marcel Mouillot pose ses valises dans cet établissement populaire aux murs branlants et inachevé depuis vingt ans. Ambiance créole racontée par le «vieux gâçon z’oreil», celui qui donne beaucoup de «gros quat’ sous», où l’on perçoit les travers de cette société réunionnaise caractérisée par la débrouille et la solidarité et «fascinée» par la «gouyave de France»… Extraits.

Les âmes cachées du boulevard du Crime

De grandes avenues vides, immobiles. C’est l’image insolite qui caractérise la période de confinement traversée par la planète [2020, 2021…] pour cause de pandémie de coronavirus. Auparavant, l’art — visionnaire — a exploré cette étrange séquence du désert urbain. En voici deux exemples avec un fascinant daguerréotype du boulevard du Temple réalisé à Paris en 1838 et la série «Silent world» de Lucie&Simon créée en 2013… Et si nous n’étions que des ombres que le temps efface ?

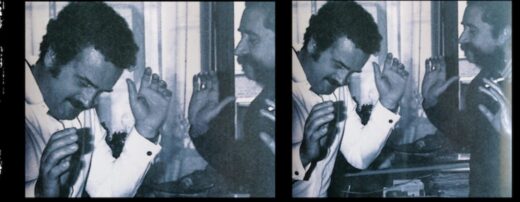

«Oté Commandeur» : maloya-dalon rue du Dragon

Une vieille photo oubliée dans un album de Pierrot Vidot. Et tout à coup le roulèr remonte du passé. «Commandeur oté commandeur !» Pierrot Vidot et Jean Albany communient en créolie, au 7 de la rue du Dragon, Paris. 1978. Une photo, une histoire, une émotion. «Adié zangoun»… et hommage au poète réunionnais Jean Albany, mort le 26 octobre 1984.

Vivian Maier, la femme qui faillit ne jamais exister

Le processus qui mène de l’ombre à la lumière s’est amorcé dès 2007 mais il ne parviendra jamais à mettre la main sur Vivian Maier vivante. Ce n’est qu’en 2009 que l’étrange destin de Vivian Maier se noue : on retrouve enfin sa trace mais elle vient de mourir, deux jours auparavant. Tout est en place pour que naisse une légende, celle de Vivian Maier, photographe de rue, dont l’oeuvre immense ne sera révélée qu’après sa mort.

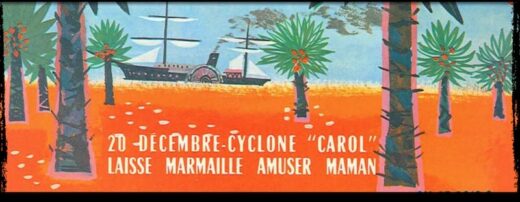

Marc Mirault : Kaf kafrine i veut pas danser

En 1961, Marc Mirault chante «20 décembre» sur un air de séga chaloupé, accompagné par Loulou Pitou et son orchestre [A écouter : lien à la fin de l’article]. Un 45 tours au son délicieusement désuet. «Le 20 décembre, c’est la liberté / Kaf kafrine i veut pas danser / kaf kafrine i veut pas fêter»… Autres temps, autres mœurs !