Dans la lumière des phares, la fille était là…

La légende de la dame blanche, universelle, connaît des variantes. Ses origines remonteraient à l’histoire de la fée Mélusine… Mais ne cherchons pas trop loin. Voici la version adaptée à la sauce réunionnaise de ce classique digne des « Maîtres du mystère » et du « Théâtre de l’étrange »…

Un jean, une chemise et sa vieille veste en cuir…

Il ne venait pas là pour draguer. C’était pas son genre. La semaine finie, le Samedi il dormait longtemps pour récupérer, puis faisait quelques travaux domestiques indispensables, changeait les draps, passait l’aspirateur, enfin sortait faire quelques courses. Le soir venu, il avait envie de se sentir exister.

Il ne faisait pas de frais de vêtements. Un jean propre, une chemise fraîchement repassée et sa vieille veste en cuir. Il se hissait sur le tabouret du bar et commandait une pression. Bien fraîche.

De là, il observait les clignotements des lumières sur la piste de danse et la brève vision distordue des silhouettes qui bougeaient au son presqu’insupportable de la sono. Il ne savait pas exactement quel plaisir il trouvait à ce spectacle. Assis là, sur le tabouret du bar, il éprouvait comme une sorte de détente, d’immersion dans les vibrations, de somnolence béate dans la fumée des cigarettes. Il n’était pas fumeur lui-même. Mais la fumée ne le dérangeait pas. Elle contribuait à créer l’ambiance.

Un bref corps à corps sans lendemain

Il habitait alors un petit appartement dans le centre de Saint-Louis, avec juste le confort minimum. Un appartement de célibataire, qui recevait peu de visites.

Ses semaines se passaient à l’usine sucrière. Travail de nuit dans le fracas des machines et l’incandescence des chaudières. Odeur écœurante du jus de canne et de la bagasse.

Il était solitaire. Pas de copains, à l’exception des relations de travail. Quelques mots échangés à la relève pour dire l’indispensable. Guère plus.

Il avait eu, il y a quelques années, une expérience sentimentale décevante et en demeurait méfiant. Il n’accordait plus sa confiance, persuadé qu’elle ne pouvait qu’être trahie. A trente ans, il vivait seul et n’en était pas affecté. Une rencontre de temps en temps, un bref corps à corps sans lendemain. Ça lui suffisait.

Ce soir là, c’était comme tous les Samedi soirs, enfumé et bruyant. Il se faisait sa bulle au milieu du vacarme ambiant. Il ne dansait pas, n’avait jamais essayé, persuadé qu’il serait ridicule à se dandiner comme les autres sous l’éclat violent des lumières qui vous faisaient des airs de cadavres. Il sirotait sa bière, sans se presser, n’allant jamais au-delà d’une deuxième consommation. Après quoi, il rentrerait tranquille. La fatigue de la semaine était bien présente… Demain il prendrait le vélo et irait rouler un peu sur une route des Hauts. Ça lui ferait prendre l’air.

Il était là, incapable de la quitter des yeux

Il la vit sur la piste, le visage renversé sous la cascade des cheveux roux et bouclés. Incroyable, cette crinière, capable de renvoyer la lumière à chaque clignotement des spots. Véritable auréole qui lui mangeait le visage. Il ne voyait plus qu’elle, incapable maintenant de la quitter des yeux, comme fasciné.

De temps en temps, elle se faufilait à travers la foule, sans paraître gêner quiconque et venait s’appuyer au bar, près de lui, durant quelques instants. Sans dire un mot, sans lui jeter un regard. Juste une halte. Une reprise du souffle. Puis elle repartait dans sa danse effrénée.

Il était là, incapable de la quitter des yeux, ne pensant même plus à savourer la fraîcheur amère de sa bière. Quand elle revint faire sa pause, il lui offrit un verre. Elle hésita, imperceptiblement, puis accepta et commanda un citron pressé.

— Je m’appelle Max, Bonsoir.

— Bonsoir Max. Moi c’est Aurélie.

La voix un peu voilée, avec des accents caverneux, le gêna, lui amenant un frisson. Elle avait pris le verre entre ses mains et l’appuyait contre sa joue, comme on le ferait pour se rafraîchir. Pourtant, elle ne transpirait pas. Etonnant, pensa t-il, pour quelqu’un qui danse avec autant d’énergie !

Il regarda avec curiosité son visage pâle et lisse sous les taches de rousseur et admira à nouveau la toison rousse. Une vraie rousse, c’est rare. Elle était vêtue d’un pantalon de toile bien pris à la taille et d’un tee-shirt décolleté aux épaules. Il s’avisa que les vêtements ne dénudaient pas le ventre, comme le voulait la mode actuelle. Ça lui plaisait bien. Les filles ressemblaient à des clones avec leur nombril à l’air…

La fille était là qui marchait sous la pluie

A chaque fois qu’elle revenait de la piste de danse, elle prenait le verre et le faisait tourner entre ses doigts. Sans jamais le porter à ses lèvres. Comme elle le reposait pour retourner danser, il remarqua que le verre avait conservé sa buée intacte. Un verre plein, couvert de buée, dans lequel fondaient les glaçons. Pensif, il passa un doigt sur le verre et quelques gouttes se mirent à glisser le long de la paroi, venant humecter le rond de carton posé sur le comptoir.

Au bout d’un long moment, comme elle n’était plus revenue de la piste de danse, il la chercha parmi les danseurs, ne la vit point et ressentit comme un sentiment d’abandon. Le verre plein était là sur le comptoir avec sa trace de doigt, son doigt à lui. Le verre que la fille tenait cependant mais n’avait pas entamé. Aurait-il rêvé ?

Il paya les consommations et sortit dans la nuit pour aller vers le parking. Il pleuvait. Une de ces pluies persistantes qui mouillent vraiment. Il mit sa veste sur sa tête et courut vers sa vieille Clio. Une fois à l’abri, il se félicita d’avoir pensé à prendre sa veste. Il la secoua par la vitre rapidement ouverte et la jeta sur le siège arrière.

Pratique cette veste. Et de bonne qualité. Un bon achat.

L’instant d’après, il roulait sur la route vers Saint-Louis. Il devait bien être quatre heures et demie. La circulation se faisait plus calme. Il avait omis de mettre la radio, l’esprit vide, pressé de rentrer se coucher. Il savourait d’avance le moment de détente sous la douche, la sensation agréable de l’eau chaude sur la peau. La semaine avait été particulièrement dure. C’était la coupe et le boulot ne manquait pas. Les cachalots arrivaient à plein. Les chaudières marchaient sans discontinuer de jour comme de nuit.

Les yeux fixés sur le luisant de la route, il remuait dans sa tête des pensées sans suite. Les essuie-glaces, balayant le pare-brise, ponctuaient le silence de leur chuintement cadencé. La fille était partie sans donner suite, pensait-il avec fatalité ; ça ne l’étonnait guère. Il réprima un bâillement. Attention à l’endormissement, se dit-il, se massant la nuque d’une main énergique. Un bref instant, il crut avoir rêvé. Dans la lumière des phares, sur le bas-côté de la route, la fille était là qui marchait sous la pluie. Il appuya sur le frein trop brutalement et la voiture glissa un peu sur la route mouillée. Il dépassa la silhouette puis réussit à se garer, tout en regardant dans le rétroviseur. Il n’en croyait pas ses yeux. La fille continuait à marcher vers la voiture. Sans réfléchir, il ouvrit la portière côté passager. La fille entra et s’assit à son côté.

Il contempla longuement les cheveux collés au front, dégoulinant d’eau, les vêtements détrempés, le petit visage d’une pâleur mortelle. Elle claquait des dents. Pas un mot ne franchissait ses lèvres décolorées. Incapable de parler lui-même, il se pencha vers l’arrière de la voiture, saisit la veste et la mit sur ses épaules.

Elle se jeta soudain contre lui

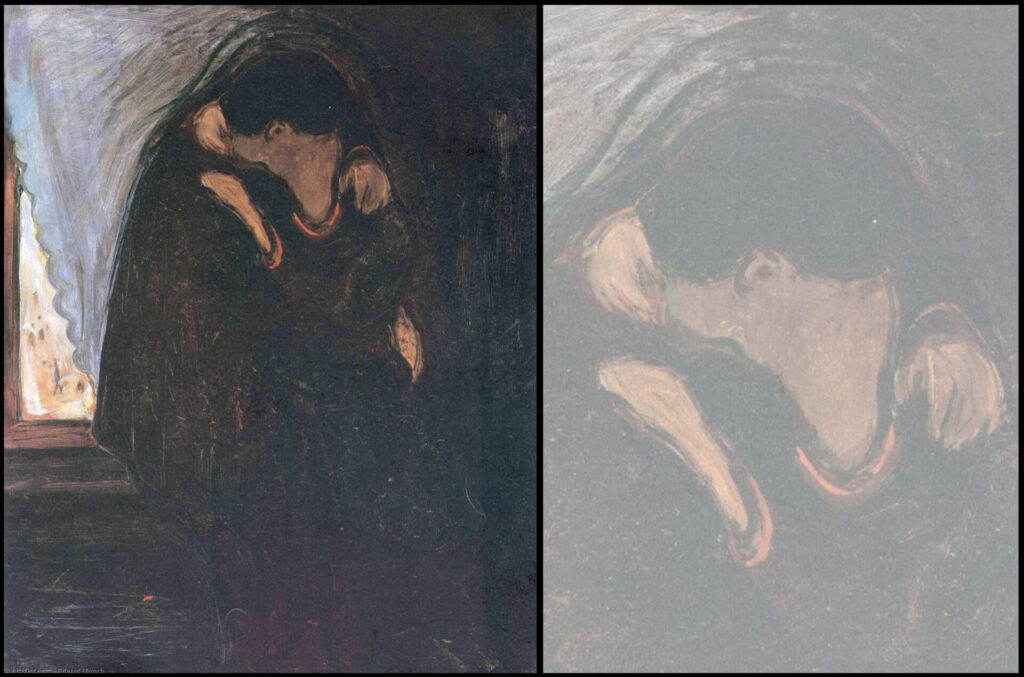

Peu après, à l’entrée de Saint-Louis, il la déposa au carrefour d’une petite rue qu’elle lui avait indiquée. Dans un geste qui lui sembla totalement désespérée, elle se jeta soudain contre lui et colla à sa bouche ses lèvres glacées. Puis ouvrant brutalement la portière, elle se précipita dehors et courut sous la pluie sans se retourner.

Il la vit entrer dans la première maison sur la droite, après avoir poussé un portillon déglingué. C’était une petite maison créole, presqu’en bordure de rue, en bois sous tôle, aux auvents cédant sous l’humidité. Une maison bientôt vouée à la démolition. Il s’avisa qu’elle avait gardé sa veste, hésita un instant, puis démarra. Il viendrait la récupérer plus tard, se dit-il, ça lui donnerait l’occasion de la revoir et peut-être plus qui sait…

Le lendemain sa veste lui manqua. Les soirées devenaient fraîches, même sur la côte. En rentrant, il ferait un crochet par chez la fille, pour récupérer sa veste. A part le prénom, Aurélie, il ne savait rien d’elle. Mais il saurait à coup sûr retrouver la maison.

Une dame âgée vint lui ouvrir, maigre et voûtée, type créole des Hauts, la peau flétrie sous les taches de rousseur. Il salua et demanda Aurélie. La femme ouvrit de grands yeux pleins d’incrédulité.

— C’est bien ici qu’elle habite, non ?

— Qu’elle habitait, Monsieur, répliqua la femme d’une voix presqu’affolée. Elle se tut, le temps de reprendre son souffle, puis ajouta :

— Ma fille est morte, Monsieur, voilà maintenant dix ans. Hier c’était justement la date anniversaire de sa mort. Je suis allée mettre des fleurs sur sa tombe. Dix ans, mon Dieu, comme le temps passe !

Max n’avait rien su répondre. Et la pauvre femme continuait :

— Elle avait 20 ans alors. Une beauté avec ses cheveux roux… Elle aurait 30 ans maintenant. Et j’aurais pu être grand-mère, si elle n’avait pas été fauchée par une voiture sur la route, juste à côté. Un soir de pluie, à la nuit tombée.

Dans l’allée, juste en face de la tombe de Sitarane1

La femme parlait à voix basse, un excellent français avec une pointe d’accent créole. Sans doute une Institutrice à la retraite, pensa Max.

— Mais qui êtes vous, Monsieur ?

Il balbutia :

— Un ami d’Aurélie. Je ne savais pas. Pardonnez-moi, Madame. Je suis désolé.

— Mon Dieu ! Un ami d’Aurélie ! Mais entrez donc, Monsieur. Entrez boire quelque chose.

— Non, Madame, non, dit-il presque brutalement. Je n’ai pas le temps. Je suis déjà en retard.

— Monsieur, ajouta précipitamment la femme, Aurélie est enterrée au cimetière de Saint-Pierre. Allez donc lui rendre visite sur sa tombe. Ça lui fera plaisir. C’est facile à trouver. L’allée juste en face de la tombe de Sitarane. Première tombe sur la droite. Aurélie BERTIN. Vous ne pouvez pas vous tromper.

Comment avait-il pris congé de la femme ? Comment avait-il ouvert la portière, mis le contact, démarré, roulé jusqu’à Saint-Pierre ? Comment était-il parvenu au cimetière, devant la tombe de Sitarane ? Reconnaissable, oui, aux nombreuses offrandes que des mains anonymes y avaient déposées : Cigarettes, verres de rhum, cocardes de toile rouge, étranges ex-voto !

Il regardait tout ça complètement médusé. Il se retourna enfin et juste en face, dans l’allée, première tombe sur la droite, il la vit. Il ne pouvait pas se tromper. Sa veste. Sa veste l’attendait là, jetée contre un petit bouquet de fleurs encore fraîches. Sa veste. Sa vieille veste si confortable.

Il se pencha. Sur la pierre tombale en lave volcanique, une simple inscription : «AURELIE BERTIN — 1er JUIN 1977 – 5 JUILLET 1997».

Izabel

A lire aussi :

- Le banian étrangleur

- La treille chouchoute

- L’enfant debout derrière la mort

- L’ange de la… vie ?

- Une sirène dans le port de Saint-Pierre au 19ème siècle ?

- Les sorciers oubliés de la route du Littoral

- Quand les morts disaient la messe (1)

- Ne balaie pas la maison après 6h du soir (2)

- Des robes de mariée pour rendre les promesses (3)

- L’esprit des marrons est encore dans Mafate (4)

- Frisson la passe dessus moin (5)

- Vincendo : l’âme errante qui annonçait la mort

- Mystérieux visages dans la montagne (1)

- Troublants visages sur la planète (2)

- L’ancêtre endormie dans la montagne… (3)

- «Faut pas rêver» filme le mystérieux visage dans la montagne (4)

- Le visage du gouffre de l’Etang-Salé (5)