À l'occasion de l'inauguration de la «Cité des Arts» le 5 mars 2016, Emmanuel Genvrin, directeur…

Cuisine réunionnaise : des plats de rézistans ?

Que mangeaient les premiers habitants de l’île, il y a trois siècles et demi ? Ils ont jeté les bases de l’inimitable cuisine réunionnaise, pan entier de notre identité. Car c’est dans la manière d’accommoder les aliments que l’identité réunionnaise trouve un espace de résistance toujours vivace. Son secret ? La cuisine réunionnaise accommode à sa sauce les influences extérieures dans un processus de créolisation.

Cortège derrière la grosse marmite de riz

Autour de la grande table en bois avec nappe en toile cirée à carreaux, se déroulait le rituel dominical. Trois générations étaient réunies. Les grains, les brèdes, les rougails et le piment, dans leurs plats respectifs, formaient cortège derrière la grosse marmite de riz qui dominait. Tout le monde attendait la suite…

Pépé José faisait alors son entrée théâtrale et déposait au milieu les marmites de cari dans lesquelles plongeait une vingtaine de paires d’yeux écarquillés par la faim, la curiosité et… la gourmandise. La boush té i fé d’lo.

Mémé Rose — et son entêtante essence Pompéïa — se servait en premier, privilège de l’âge. Pas de volaille parce qu’elle ne pouvait imaginer manger les poules qu’elle avait nourries dans la cour. Pas de bichiques à cause de leurs petits yeux noirs. Pas de tangues, ni de jacques à cause de l’odeur — même si, une fois cuisinés, ces aliments perdaient leur odeur si caractéristique.

Une partition culinaire aux multiples contraintes

Les marmites commençaient à circuler dans le désordre. Il y avait celui qui ne mangeait pas de porc et celle qui ne mangeait pas de bœuf…

Et le «zorèy de la famille» qui mettait un point d’honneur à se servir double dose de piment — histoire de faire la démonstration de son intégration — tandis que tante Carmen faisait sa mijaurée : «je ne mange pas de piment, moi», — histoire de rappeler à tous qu’elle avait longtemps vécu à Paris.

Tante Lili quant à elle, faisait sa pionte pour cause de régime et qualifiait en douce les préparations de Pépé José de «cari de l’huile»… Mais personne ne faisait la fine bouche au bout du compte.

En chef d’orchestre averti, Pépé José nous concoctait donc chaque dimanche une partition culinaire aux multiples contraintes qui devait intégrer les goûts et dégoûts des uns, les interdits alimentaires et les caprices des autres pour tenter de contenter son petit monde. Une prouesse dont il avait le secret et qui nous laissait repus, rassasiés et heureux.

De nombreuses familles réunionnaises se reconnaîtront dans ce tableau vécu.

7 Lames la Mer

Le poisson d’eau douce abondait

En 1956, Yves Pérotin, archiviste en chef, s’intéresse à l’histoire de notre île sous un angle original : les traditions culinaires. Son récit nous invite à un voyage dans le temps, depuis le peuplement de l’île. Extraits d’un document rare que vous livre 7 Lames la Mer.

Avant d’être habitée définitivement, l’île avait une heureuse réputation du point de vue alimentaire, précise Yves Pérotin, et les navires y faisaient volontiers escale, pour permettre à leurs équipages de s’y rafraîchir, non seulement en eau mais aussi par des nourritures vives extrêmement précieuses pour des gens que menaçait en permanence le scorbut.

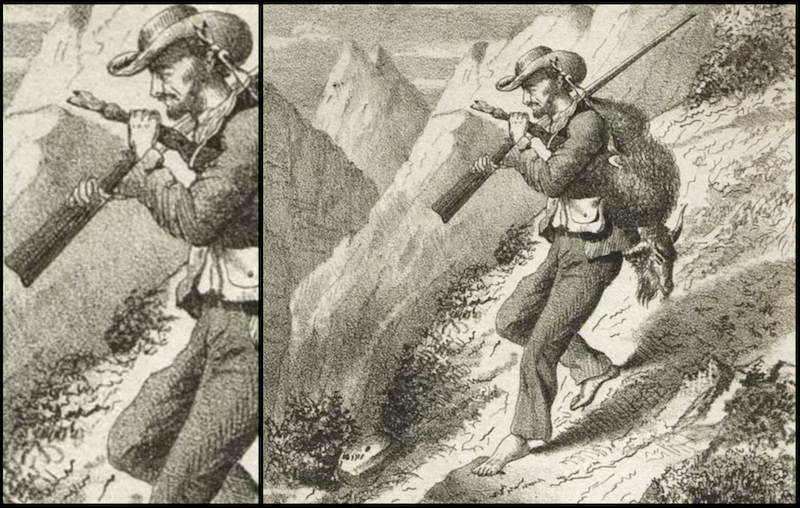

En dehors des palmistes indigènes, déjà fort appréciés, ce que l’on y recherchait alors essentiellement, c’était le poisson d’eau douce qui abondait dans les rivières et les étangs, et surtout le gibier, qui pullulait et en tête duquel il faut mettre la tortue, tortue de terre surtout, qui fournissait à la fois sa propre chair [que l’on faisait bouillir] et sa graisse pour accommoder celle des autres bêtes que, de préférence, on faisait rôtir.

Ces autres bête, c’étaient surtout des oiseaux sauvages [dont le fameux «solitaire» de Bourbon] et des perroquets.

On ne jurait que par les tortues…

Les premiers navigateurs laissèrent, pour varier l’ordinaire de ceux qui devaient passer après eux, des porcs et des chèvres, souches des cochons et des cabris qui n’ont cessé de prospérer dans l’île. (…)

Pendant à peu près les cinquante premières années de la colonisation définitive1, (…) on chassait beaucoup et d’abord les tortues [en dépit de réglementations sages et protectrices] puisqu’il y en avait encore ! Ces tortues, on leur attribuait des vertus médicinales, on faisait aux voyageurs des récits marseillais sur les ressources prodigieuses qu’elles offraient, on faisait de la salade avec la graisse fluide de leur foie… on ne jurait que par elles.

À côté du gibier de toute sorte [pour lequel il y avait des saisons de chasse successives recouvrant toute l’année], augmenté d’espèces acclimatées, on avait déjà des volailles en grand nombre. On ne mangeait guère de viande de bœuf, trop rare. Au poisson de rivière, on ajoutait un peu celui de la mer. C’est ainsi qu’à Saint-Gilles, on prenait du «poisson d’ail» et des raies.

Le riz, dès le 17ème siècle

Le registre des légumes s’était aussi considérablement étoffé : oignons, aubergines ou «bringelles», citrouilles, choux, laitues, songes, carottes, concombres, navets, etc.

Les grains et céréales, tout d’abord achetés aux navires et dont la culture est assez délicate, furent bientôt acclimatés : maïs, haricots, voèmes, ambériques, orge, avoine, et surtout blé et riz. Dès le 17ème siècle, il semblerait que l’on ait opté pour le riz, déjà préparé à la manière créole, à l’eau, avec les grains bien séparés, et qu’on ait songé déjà à relever la fadeur de ce mets par des épices : piments et gingembre locaux ou safran alors importé.

À cette première époque, les fruits commencèrent aussi à se multiplier : bananes, ananas, attes, anones, agrumes, sans parler des cocos et des dattes. La vigne est cultivée aussi, surtout pour le raisin, bien que l’on s’essaye à faire du vin que l’on ne produira jamais en grand. À ce vin de vigne, d’ailleurs, on préfère le frangourin, sorte de vin de canne, vesou fermenté. (…)

Riz, maïs, piments, brèdes, volaille, café quand on peut

Au milieu du 18ème siècle, le régime alimentaire de l’île se stabilise. Si la chasse n’est jamais abandonnée, c’est le gibier qui s’épuise. Il en va ainsi des tortues que l’on ne trouve plus guère après 1720. Aussi pousse-t-on de plus en plus à l’élevage et à la culture de vivres. (…) En 1899, « Le Journal de l’île de La Réunion » annonce dans ses colonnes un arrivage de tortues : « TORTUES ! TORTUES ! de la cargaison choisie de la Marie Assomption, à L’Epicerie Nouvelle, rue du Barachois ». L’année suivante le même journal publie un entrefilet : « TORTUE DE MER : les amateurs de cette chair exquise pourront s’en offrir. Une tortue de 300 livres a été prise vivante à Saint-Gilles. Elle sera débitée demain matin au bazar ».

Certaines espèces américaines comme le manioc sont introduites. Quant au maïs, connu dès l’origine, il allait commencer dans l’île une fortune extraordinaire.

Notons aussi l’apparition des brèdes, dont le nom, du portugais bredos, semble s’être appliqué originairement à la seule brède morelle [connue en Europe], mais sera étendu, dès le 18ème siècle, à toute plante à hacher, notamment aux pariétaires dits «épinards des Indes»… Riz ou maïs, piments, brèdes, volaille, café quand on peut : nous voyons déjà prendre corps le menu créole type…

Cari, un mot tamoul passé de l’épice au plat entier

Il est probable que les guerres de l’Inde donneront à ce menu créole type son cachet définitif par l’introduction de certains condiments, notamment la poudre de cari, mot tamoul dont le nom passera bientôt de l’épice au plat tout entier, puis restera au plat seul, même si d’autres épices sont substituées à la poudre de cari.

D’autres condiments seront probablement mis en usage aux îles à ce moment-là, notamment le rougail [appelé par les Mauriciens «Chatiny»] et les achards.

Ces deux préparations sont d’ailleurs d’une grande ancienneté dans l’océan Indien : des auteurs hollandais du 17ème siècle, ayant sans doute l’expérience de l’Indonésie, les décrivaient en latin avec une extrême précision.

Que mangeaient les esclaves ?

C’est dans la première moitié du 19ème siècle qu’apparaît définitivement constitué le système de l’alimentation créole, qui n’a guère évolué depuis, que sur des points faciles à repérer.

À cette époque, les esclaves étaient généralement nourris de maïs, fourni par leurs maîtres, agrémenté de pois du Cap ou autres «grains», de brèdes et de légumes qu’ils cultivaient eux-mêmes, et assaisonné de piment. Ils ne mangeaient pratiquement pas de viande, sauf quelques volailles de leur propre élevage mais percevaient généralement un peu de poisson salé.

Dans son « Journal d’un voyage en Chine en 1843, 1844, 1845, 1846. Volume 1 », Jules Itier raconte une visite sur une habitation de la Ravine-Glissante, située au quartier de Ste-Rose. Il assiste à la distribution des repas aux esclaves. La scène se déroule le 9 mai 1844. « J’assistai, dans la soirée, à la distribution du souper des nègres : MM. Jupiter, Vulcain, Cupidon et Mercure, Mmes Vénus et Cypris, Mlles Hébé et Léda répondirent successivement à l’appel du commandeur, et reçurent de ses mains un pain de riz et une espèce de bouillie de pois secs, qu’ils allèrent manger à l’écart comme des bêtes fauves. J’étais sans doute mal disposé, mais ces noms burlesques loin de m’exciter à rire, me semblèrent ajouter une infernale moquerie à tant de misères, et je m’éloignai de cette scène le cœur serré ».

En 1898, une annonce est publiée dans la presse — Le Nouvelliste de l’île de La Réunion — pour informer la population que le cabinet Verdin a été chargé d’une vente de morue, qualifiée de «nourriture pour engagés».

La nourriture de la population pauvre — NDLR les petits blancs — était analogue avec, souvent en plus, des produits de la chasse, particulièrement les cabris marrons.

On mangeait aussi dans ces classes de la société, et même dans les plus aisées, en cas de disette, des patates et du manioc. L’arack, d’abord importé, puis distillé avant même qu’on fît du sucre, se généralisait ayant fait oublier l’antique frangourin.

L’usage du café s’était aussi répandu bien qu’on dût souvent se contenter des grains de rebut, les bons coûtant trop cher et se trouvant réservés aux riches ou à l’exportation.

Soso de maïs ou de riz

Voyons maintenant quel était le régime des gens les plus fortunés (…). L’«habitant» commençait sa journée à l’aurore par une tasse de café noir qu’il faisait réchauffer. Vers 8h [au début du siècle] puis plus tard vers 10h, il prenait son déjeuner qui parfois comportait des œufs, du café au lait ou d’autres aliments légers…

Les enfants pouvaient alors avoir un soso de maïs ou de riz qu’ils ne se faisaient pas faute de sucrer, du moins à partir du moment où le sucre — qui était si rare vers 1800 qu’on sucrait le café au miel— fut devenu une production courante.

A midi, au début du 19ème siècle, puis plus tard vers 15, 16 ou 17h, on servait le dîner. C’était le repas principal, celui auquel on conviait les amis et les étrangers.

Après le potage, lequel était parfois un bouillon de tortue [article devenu de grand luxe et importé de Madagascar des Seychelles ou de Rodrigue] ou de nids de salanganes à la mode chinoise, venait le cari.

Un palais sans curiosité…

Le riz en formait toujours la base, riz créole au début du siècle, riz de l’Inde ou de Cochinchine plus tard, dont on garnissait le fond de son assiette avant tous autres ingrédients, et dont on avait à sa droite une petite provision à laquelle faisait pendant, sur la gauche, le pain, dont la consommation était moindre.

La viande en sauce, assaisonnée souvent de la vraie poudre de cari, était généralement de la volaille. En accompagnement, on servait divers rougails et achards ou des fruits et légumes.

Les palmistes, que l’on avait mangés sous forme d’achards, reparaissaient en salade. Les légumes tropicaux ou européens venaient après.

Au désert intervenaient les fruits [parmi lesquels le letchi, chose curieuse, ne semble pas avoir été alors très en honneur], puis le café et le rhum que l’on commençait à savoir très bien faire. Bien entendu, dans les familles créoles, on faisait volontiers, alors, comme aujourd’hui de la cuisine européenne, soit par habitude ou par goût, soit encore pour faire plaisir à un étranger nostalgique ou muni d’un palais sans curiosité. (…)

Rôti de… chat marron !

Le soir, le souper, qui tendait déjà à disparaître, repoussé qu’il était par le retard du dîner, pouvait consister en un bouillon de brèdes ou un potage quelconque et en quelques restes du dîner. (…)

Je n’ai pas parlé de la grande vogue des truffes importées au 19ème siècle, je n’ai pas mentionné les petits oiseaux, ni des choses particulières comme les larves de guêpes, le tangue, ou encore le chat marron2 que l’on faisait, il fut un temps, rôtir. Je n’ai pas parlé non plus des bichiques, des camarons, des chevrettes, toutes choses dont la consommation est ancienne.

On voit en tout cas que la nourriture et la manière de manger des habitants de cette île au 19ème siècle ne se sont pas notoirement modifiées depuis, même si l’influence moderne et européenne s’accuse.

À suivre…

Lire la suite : Le charme perdu du dernier repas créole…

Yves Pérotin, 1956

Archiviste en chef de La Réunion

Texte extrait de : «Chroniques de Bourbon»

1721 : menu pour forbans amnistiés

- Au déjeuner : du pain ou, à défaut, du riz, arrosé de frangourin.

- Au dîner : de la soupe avec du bouilli ou, sinon, du rôti, une entrée, maïs ou riz, frangourin. Fruits.

1841 : Baudelaire et le ragoût de crabe au riz et au safran

Dans ses « Souvenirs », Théodore de Banville évoque l’engouement de Charles Baudelaire pour la cuisine qu’il découvre aux Mascareignes au cours de son séjour en 1841, et plus particulièrement à Bourbon. Les parfums mystérieux et envoutants, épicés, voluptueux, exotiques — « excitants » — qui s’exhalent des marmites exacerbent tant les sens de Baudelaire qu’il leur attribue des vertus aphrodisiaques. Banville révèle que Baudelaire avait ramené de son voyage « en Inde, à Bourbon, à l’île Maurice » des « recettes extraordinaires » qu’il « expliquait avec une séduction irrésistible ». Et Banville de s’enflammer : « Oh ! ces ragoûts, comme il les racontait bien, et comme on en aurait volontiers mangé ! »

Le texte en prose « La belle Dorothée », lié à Bourbon, évoque d’ailleurs les « parfums excitants » qui s’échappent d’une « marmite de fer » où mijote « un ragoût de crabes au riz et au safran »… Dans ses « Souvenirs », Théodore de Banville décrit une scène rapportée par Baudelaire et qui relève plus d’une sorte de rite ancestral célébré autour du feu que d’une banale préparation de repas. On y voit « une toute jeune et grande fille de couleur » accommoder pour Baudelaire « des ragoûts étrangement pimentés dans un grand chaudron de cuivre poli, autour duquel hurlaient et dansaient de petits négrillons nus ».

En 1847, dans « La Fanfarlo », nouvelle publiée sous le nom de Charles Dufays — nom de jeune fille de sa mère —, Baudelaire abordait « la question des sauces, ragoûts et assaisonnements », question grave selon lui et qui mériterait qu’un chapitre lui soit consacré. Il cite les « piments, poudres anglaises, safraniques, substances coloniales, poussières exotiques », réminiscences de son séjour dans les Mascareignes où tous ses sens furent sollicités. « Si Cléopâtre vivait encore, je tiens pour certain qu’elle eût voulu accommoder des filets de boeuf ou de chevreuil avec des parfums d’Arabie ».

1887 : du pain, du fromage et des petits oiseaux

En 1887, le Mauricien Alphonse Gaud, chroniqueur au “Journal de Maurice” et plus connu sous le pseudonyme de Pooka, débarque au port de la Pointe-des-Galets qui a été inauguré un an auparavant. La commune du Port n’existe pas encore. A sa descente du paquebot, Pooka décide d’aller se restaurer dans une auberge portant le nom d’Hôtel du Port. Voici son récit :

“Le propriétaire paraît, et nous lui demandons s’il peut nous servir à déjeuner ?

— Certainement.

— Qu’avez-vous ?

— Oh ! du pain, du fromage, des petits oiseaux, de la viande froide. S’il n’y a que ça, c’est que les marins du Nielly ont tout mangé chez moi : ma femme — pardon, ma dame — est partie pour Saint-Denis pour faire le bazar, et elle n’est pas de retour…

— Je vous remercie des explications. Donnez ce que vous avez.”

Pooka mangera une omelette, des sardines à l’huile, du pain, du fromage et une trentaine de petits oiseaux “rétrécis, rabougris par la cuisson”.

Et Pooka conclut : “Servez le café et le pousse-café, et voilà vos huit francs. Quand je reviendrai chez vous, je vous préviendrai d’avance, afin que votre femme — pardon votre dame — ait le temps de faire son bazar”.

1916 : un civet de lièvre pour le maire du Port

En 1916, on apprend par la presse — La Patrie créole — que le maire du Port, M. Saint-Ange Doxile, s’est vu offert un dîner d’amitié « par ces principaux administrés » à l’occasion de ses 78 ans. Qualifié de « robuste et sympathique vieillard », Saint-Ange Doxile a été ravi !

A cette occasion, un menu spécial a été préparé : Potage vermicelle / Poisson aux fines herbes / Civet de lièvre / Sorbet / Filet de bœuf aux champignons / Légumes / Palmistes à la crème / Sorbet / Chapon rôti aux truffes / Salade / Sorbet à la vanille / Massepain / Crème / Fruits de la saison / Vieux vins blancs et rouges / Liqueur / Champagne / Café / Cognac.

1934 : l’hôtel des Platanes affiche son menu

En 1934, M. et Mme Focard tiennent un hôtel réputé à la Plaine-des-Palmistes. Un journaliste de « La Démocratie » relate dans ses colonnes son passage par cet établissement baptisé L’hôtel des Platanes ; visiblement, le plumitif a été séduit…

« Chacun est unanime à reconnaître que les aimables propriétaires de l’hôtel des Platanes ont réalisé un véritable progrès dans ce pays en dotant la Plaine-des-Palmistes d’un hôtel, petit si l’on veut, mais confortable. (…) Sa salle-à-manger est un petit bijou de salle-à-manger, tant de mains expertes ont su l’agrémenter de telle sorte qu’elle flatte la vue, avant même que l’estomac en ait eu sa part. Quant au menu, il est exquis et exquisement préparé. Voici celui de dimanche dernier… »

Bizarrement, on n’y trouve pas trace de riz mais les fameux palmistes si recherchés par les Créoles sont bien au menu ; on est à la Plaine-des-Palmistes tout de même ! Les influences européennes sont dominantes.

Menu : Le pâté maison / Les haricots blancs en salade / Saucisson / Beurre de la Plaine / Des véritables filets de soles à la sauce Mornay / Le petit filet de bœuf braisé au madère / Des pommes nouvelles rissolées / Une salade verte / Les palmistes en daube / Le fromage maison / Une mayonnaise de chocolat au café.

Lire aussi :

- Le charme perdu du dernier repas créole…

- Zanbrokal : recette pour l’égalité et la solidarité

- Civet de tangue : les secrets de Pépé José

- Poulet vindaloo à la sauce Pépé José : gout a li !

- Les divins achards-pêche-cavales de Pépé José

- Mouroungue, l’arbre aux miracles

- Le cari infernal de l’île Bourbon !

- Le bateau fou de Baudelaire jusqu’à La Réunion

- Pâté créole, sa Bourbon mèm !

- Causerie autour du steak créole (et recettes !)

- MargoZ : trésor de longévité ?

- Manger du piment… et vivre mieux !

- Kosa in shoz… i mèt dan la boush

- Le Créole aime manger… et causer !

- Massalé requin : la dangereuse recette de Pépé José !

- Le génie réunionnais : gout a nou ! (1)

- Génie réunionnais : aussi vif qu’un courant d’air ! (2)

Réalités émergentes Réunion, Océan Indien, Monde.

Presse, Edition, Création, Revue-Mouvement.

- De 1663 à 1713.

- Dans son livre « Souvenirs de l’île de La Réunion« , publié en 1905 et réédité en 2014 par les éditions du « Corridor bleu« , l’auteur, Jean-Baptiste Gélineau, évoque une chasse nocturne aux chats à Saint-Denis. « Nous étions divisés en deux escouades ; chacune d’elle suivait, en rasant les murs, un des côtés de la route, tandis qu’au milieu de la voie marchait Daurensan tenant son lévrier en laisse. (…) La consigne était de marcher en gardant le silence le plus complet jusqu’à ce que la bête eût débouché. (…) A peine avions-nous dépassé la place de l’hôpital qu’un gros matou noir, en quête d’aventure galante ou occupé à déguster quelque débris de poisson ou de poulet accommodé au carry, apparut à l’escouade de gauche. (…) Daurensan lâcha Brutus en lui montrant la bête. (…) Le chat détala vivement, longeant la muraille afin de gagner le portail, d’y grimper et de disparaître dans le jardin ; mais Brutus le gagnait de vitesse et quand le chat se ramassa pour s’élancer en l’air, Brutus, du bout de son museau, le souleva et le jeta en l’air. (…) Brutus, transporté de joie en même temps que d’entrain, lui brisa net les reins et s’étendit triomphant auprès de sa victime. (…) Et le lendemain soir, artilleurs et chirurgiens, nous nous réunissions, joyeux, attaquant vigoureusement avec nos appétits de vingt ans un civet tout à fait délectable ».