Ukraine : quand les internautes tournent en dérision les « preuves » avalisées par les Etats-Unis……

Anges et démons… l’esclavage vu par une petite fille

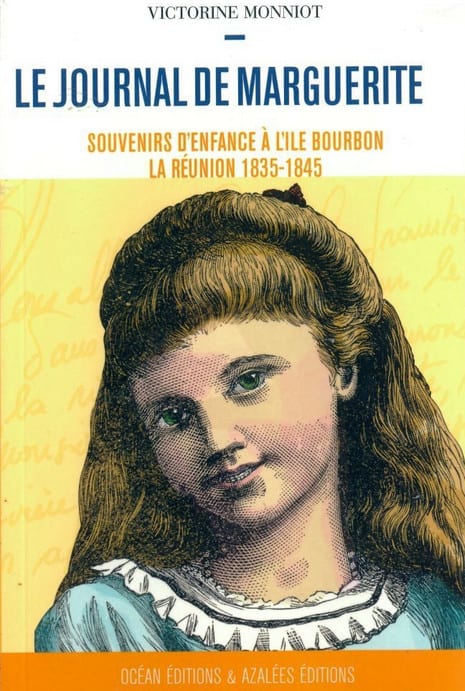

«Le Journal de Marguerite» est un roman publié en 1857 par Victorine Monniot, qui a vécu avec sa mère à Bourbon de 1835 à 1845. Il rapporte le regard d’un enfant sur la réalité coloniale de notre île, en particulier sur l’esclavage… Avant même de débarquer, l’héroïne, Marguerite, voit dans sa longue vue, sur le rivage, à côté des colons habillés de blanc, «des Nègres et des Négresses» : ce monde en noir et blanc est celui dans lequel elle va vivre.

Victorine quitte l’île avec une grande nostalgie

La mère de Victorine, épouse du capitaine Monniot, a d’abord été gouvernante des enfants du maréchal Oudinot à Paris. Lorsque ces enfants ont grandi, elle quitte le service du maréchal, et se prépare à rejoindre son mari nommé gouverneur de Pondichéry. Mais celui-ci, à peine arrivé, décède. Pour gagner sa vie, madame Monniot ouvre un pensionnat à Bar-le-Duc : c’est un échec.

Elle décide alors de rejoindre sa sœur, Maria Anfrye, institutrice à l’île Bourbon chez les Bellier Montrose à Saint-André, et qui a épousé en 1828 Nicol Robinet de la Serve – le chef des Francs Créoles. Partie en juillet 1835 de Brest, Mme Monniot et ses quatre filles, dont la future écrivaine Victorine, arrivent à Bourbon en novembre 1835.

Dix ans plus tard, en 1845, elle décide de retourner en France, avec deux de ses filles, Victorine et Jenny (qui meurt pendant la traversée), laissant Charlotte mariée à Saint-Denis. Victorine quitte l’île avec une grande nostalgie.

Une enfant parle aux enfants

En 1850, alors qu’elle est préceptrice de deux petites filles, Nelly et Mary Blount, elle rédige pour elles un premier livre, publié par un éditeur catholique. Dès lors, confiante en ses talents littéraires, elle décide d’écrire un ouvrage moins austère pour jeunes filles. Elle trouve son inspiration dans son passé à l’île Bourbon : le père de Marguerite Guyon, petite fille de onze ans vivant à Paris, vient d’être nommé gouverneur de Pondichéry.

Toute la famille quitte donc la France pour rejoindre ce poste. Mais après une traversée particulièrement pénible, le gouverneur laisse femme et enfants à l’escale de Bourbon, préférant continuer seul le voyage.

La fillette débarque à Saint-Denis le 5 novembre 1835, et l’ouvrage suit sa vie, saison après saison. Le récit est en résonance avec l’intérêt que l’on porte alors à l’espace africain au sens large, l’expansion coloniale, l’exotisme.

Ce monde en noir et blanc dans lequel elle va vivre

L’un des éléments du succès de l’ouvrage vient de ce que les descriptions, les notations sont faites par la plume d’une enfant qui regarde toutes choses avec des yeux d’enfant. Les jeunes héroïnes du livre parlent selon leur âge, leur milieu, leur caractère, et leurs réactions et leurs confidences sont d’une convaincante vérité. Le récit de Marguerite, « sorte de Paul et Virginie christianisé », ancré dans la vie quotidienne, éveille la curiosité des enfants par la peinture d’une île Bourbon finement observée.

Comme le public visé est un public enfantin, l’ouvrage prend souvent une forme didactique, accumulant les descriptions pédagogiques, signalant le vocabulaire spécifique par des italiques, intégrant un certain nombre de vignettes et d’illustrations. Il reste attrayant, mais dans l’enchantement des paysages et la luxuriance de la nature bourbonnaise, le discours simple et naïf de la fillette rencontre la réalité de l’esclavage.

Dès son arrivée à Bourbon, le fait servile est instantanément requis et construit par le regard de l’enfant sur le mode oppositionnel, puisqu’avant même de débarquer, Marguerite voit dans sa longue vue, sur le rivage, à côté des colons habillés de blanc, «des Nègres et des Négresses» : ce monde en noir et blanc est celui dans lequel elle va vivre.

« Je trouvais que tous les Noirs se ressemblaient »

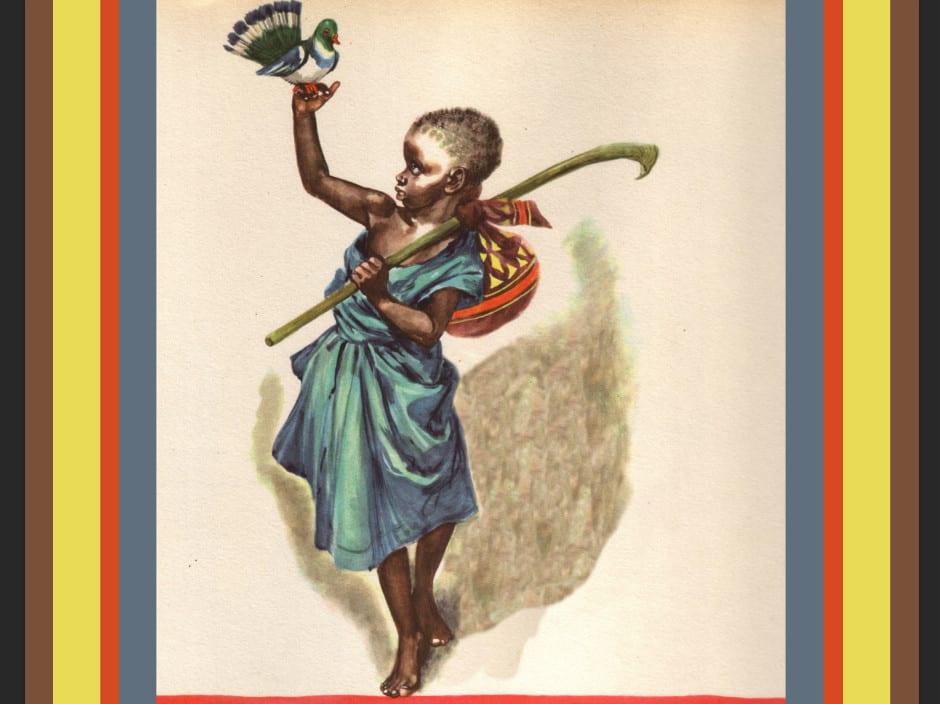

L’esclavage est aussitôt perçu par la fillette comme une évidence, faisant partie de la vie quotidienne : les esclaves sont là. Elle voit ceux qui, à tout moment de la journée, sont utilisés comme messagers, qui rencontrent les maîtres, discutent avec eux, circulent.

Ils mettent en communication les cellules blanches et libres de la société — et par là même, mais l’auteur ne s’en rend pas compte, les cellules asservies, car de ce fait les esclaves ne sont pas isolés, mais en contact les uns avec les autres. Puis ceux qui ne font rien d’autre qu’accompagner les maîtres oisifs, en particulier les enfants, dans leurs déplacements, à pied, à côté du palanquin, de la voiture, du cheval. D’autres encore, seuls ou en petits groupes, qui, à ses yeux, semble errer dans la campagne : à l’occasion, ils donnent un coup de main, sauvent même les enfants lors d’une traversée dangereuse. Enfin les esclaves domestiques qui partagent la vie des maîtres…

Ces évocations meublent un espace de vie d’une présence diffuse mais permanente. L’esclavage ainsi esquissé est un fait essentiellement non carcéral, imprégnant une société tissée de fils libres et serviles, dont l’entrecroisement produit un tissu social sur lequel, dans la vie quotidienne, on ne s’interroge guère. L’amblyopie de Marguerite se corrige peu à peu en une sorte de constat superficiellement ethnologique.

Elle en vient à percevoir la diversité des esclaves : « Dans les commencements, je trouvais que tous les Noirs se ressemblaient et je ne pouvais en reconnaître un seul, ni une seule Négresse. (…) À présent, je vois qu’il y a des différences, ainsi, les Cafres ont une grosse figure plate et très noire, tandis que les Malais sont jaunes seulement, et ceux-ci ont des cheveux jolis et soyeux, tandis que ceux des Cafres sont comme de la laine frisée ».

« Ils ne peuvent qu’admirer la beauté des Blanc(he)s »

La constatation des différences met en place des préférences – on ne s’en étonnera pas – à partir de la couleur. Mais sous la plume de la fillette, la réticence vis-à-vis des Noirs est nuancée : « Je n’avais jamais vu un si tout petit enfant noir, mais vraiment ce n’est pas trop laid », dit-elle à propos d’un bébé ; « Il y a des Cafres qui sont beaux », ajoute-t-elle, « ainsi, les Yambanes sont, je crois, les plus forts et les plus beaux de tous les Noirs et leurs femmes sont superbes », ce qui ne l’empêche pas de critiquer les scarifications que certains portent encore au visage, tout en relativisant son jugement : «Nous devons leur paraître bien laids, nous qui n’en avons pas ; mais c’est égal, j’aime mieux qu’il en soit ainsi». Quant aux esclaves noirs, bien entendu, ils ne peuvent qu’admirer la beauté des Blanc(he)s : « On nous admire au contraire (…). On se récrie surtout sur notre teint ».

La fillette peint entre Blancs et Noirs des relations qui ne sont jamais conflictuelles : «Marie s’est mise à rire et m’a dit qu’ici il n’y a jamais de peur à avoir ; son oncle est fort aimé des Noirs et l’on dort toujours, toutes les portes ouvertes».

A l’inverse de celles qui existent entre les Blancs et les Mulâtres (métis) — les Libres de couleur — objets d’une féroce ségrégation sociale, tant les Créoles voient en eux des concurrents : « Marie et Jeanne (…) disent qu’on ne reçoit pas les mulâtres dans la société. Je leur ai demandé si c’est parce qu’ils sont mal élevés ou méchants ? — Marie m’a répondu que non ; qu’il y en a même de très bons et distingués qu’on verrait avec plaisir s’ils étaient blancs. — Mais, Marie (…) il doit y avoir des raisons. — Il y en a qui n’en sont pas (…) m’a répondu Mademoiselle ; c’est un préjugé (…)».

La description du « camp des Noirs »…

Certes, quelques maîtres peuvent être « cruels et barbares », mais Marguerite reconnaît : « Il n’y en a que deux ou trois à Bourbon ». A ses yeux, entre libres et esclaves, les relations sont lissées et la paix sociale règne, car, les maîtres, affirme-t-elle, et surtout les maîtresses, sont angéliques : « Monsieur de la Caze est très-bon pour les siens, madame de la Caze aussi ; je crois même qu’elle est encore meilleure que son mari, puisqu’elle est femme ». Les esclaves leur en sont d’ailleurs reconnaissants.

On chercherait en vain des traces de punition, de châtiment, de peines afflictives que les maîtres infligent pourtant à leurs esclaves : le mot fouet n’apparaît jamais, ni les mots fers, prison, geôle. La fillette n’ignore pas l’existence des châtiments physiques qu’elle condamne, mais estime qu’ils font partie du fonctionnement « normal » de l’esclavage.

L’idée naïve que les esclaves ont une place naturelle dans la société, la conception irénique de leurs rapports avec les Blancs, sont illustrées par la description du « camp des Noirs »… « comme une petite ville et ses rues, toutes ces cases ayant leur petit jardin, et des sentiers qui conduisent d’une demeure à l’autre. Chaque famille a son habitation séparée : c’est-à-dire une cabane d’une pièce ou de deux », précédée d’un «petit jardinet, planté de tabac, de brèdes, de piment, et même de quelques fleurs. Quelques Noirs ont des cochons ou des poules qu’ils élèvent et vendent à leur profit».

Les esclaves servent-ils à quelque chose ?

Pour Marguerite, l’esclavage est un espace social horizontal, dont toute verticalité, celle des hiérarchies internes de l’esclavage, des rapports autoritaires maîtres/esclaves, de la révolte enfin, est exclue. D’autant plus, dit-elle, que nul n’est responsable de l’esclavage, et surtout pas les Créoles qui « ont trouvé les choses établies de cette manière (…) ; beaucoup d’entre eux voudraient les voir changer ; mais il paraît que c’est très difficile ».

La question se pose, tant est inconsistant le témoignage de Marguerite sur les activités des esclaves et le rôle économique de l’esclavage. Les esclaves servent-ils à quelque chose ? De manière symptomatique, le mot travail (29 mentions) n’est jamais celui des esclaves, mais uniquement le « travail de classe » des enfants ! Bien qu’à l’époque plus de 70 % des esclaves, hommes et femmes, soient des Noirs de pioche , ces troupes d’esclaves n’apparaissent jamais dans les champs.

Si Marguerite mentionne les « 200 Noirs » d’une habitation, elle n’évoque nul esclave au travail dans la cotonnerie, pourtant arrivée à maturité, ni dans les girofleries (2 mentions), ni dans les caféteries (9 mentions), où nul ne s’occupe de l’entretien ou de la cueillette. Et si la canne à sucre, désormais la richesse de l’île, est évoquée 19 fois, aucun esclave n’est vu la travailler ! Les esclaves à talent forment entre 15 et 20 % de la population servile : leurs professions, indispensables à la bonne marche des habitations et de la société, charpentier, maçon, forgeron, charretier, ne sont pas citées.

« Ces négresse qui sont de vraies dames »

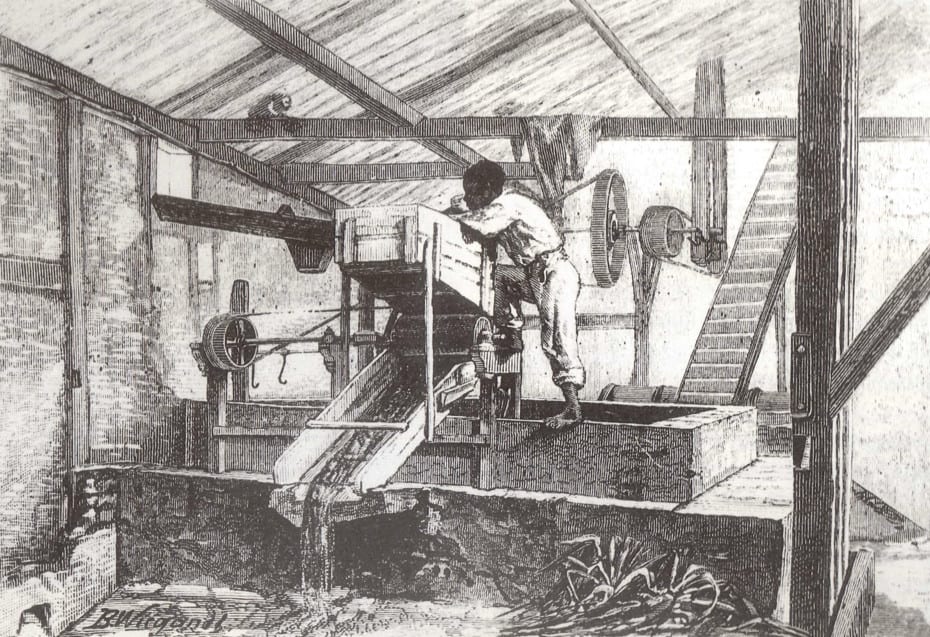

Le cas des esclaves techniciens (4%), qui apparaissent avec la « mise en sucre » de l’île, est emblématique : Marguerite évoque 7 fois la sucrerie et son activité, mais escamote ces esclaves techniciens, car les machines semblent fonctionner seules : «Les machines tournent ; le moulin broie les cannes, les énormes cuves se remplissent, et l’on y voit le sucre se faire pour ainsi dire sous nos yeux, puisqu’à force d’être cuit, il devient de plus en plus épais…».

Les esclaves, masse indistincte, ne jouent aux yeux de la fillette aucun rôle dans l’économie créole. Seuls les esclaves qui vivent dans la familiarité des maîtres voient leur profession identifiée. Les bazardières qui arrivent «avec leur grande malle pleine de jolies marchandises et portée par des Noirs. Ces Négresses qui sont de vraies dames et qui s’entendent fort bien à vendre sont fort aimables».

Les domestiques sont les seuls à avoir un nom et une identité : Palaya, le cuisinier malabar de Mme de la Caze, Phanor, son cocher «tout le monde a confiance dans ce beau Noir», et ceux qui sont mis à la disposition de sa mère, Mme Guyon : Idalla, Suzette, Janvier, Presto, etc. Ces familiers bénéficient de la compassion de Marguerite.

La femme, double inversé de l’homme et de sa brutalité

À la veille de faire sa première communion, elle fait le tour de ces domestiques et demande leur pardon : «Tous ces bons Noirs ont répondu très poliment qu’ils ne m’en voulaient pas du tout et même ils avaient l’air ému».

Nimbé d’une aura paternaliste, archaïque et chrétienne, l’esclavage n’est, dans la perception de la fillette, justifié par aucune nécessité économique. Aucun obstacle ne s’opposerait en théorie à sa suppression, d’autant plus que par la Lettre apostolique du 3 décembre 1839 de Grégoire XVI (In supremo apostolatus fastigio), l’Eglise vient enfin de le condamner formellement. Cependant, la nature féminine de la narratrice l’écarte a priori de toute action contre l’esclavage.

Marguerite est une (pré)adolescente à qui l’auteur assigne le rôle conventionnellement dévolu à la femme dans la société/littérature coloniales. La passive maîtresse de plantation est d’ordinaire cantonnée à un rôle d’intercesseur, comme le montre l’épisode de l’esclave lépreux, Barabbé, abandonné de tous, que Marguerite et son amie soignent, mettant en évidence les vertus typiquement féminines de la littérature de l’époque : la compassion, l’altruisme, la capacité à dispenser des soins, etc. La femme est ainsi le double inversé de l’homme et de sa brutalité, et l’épisode débouche sur la religion, considérée au XIXe siècle comme l’apanage des femmes, et possédant de surcroît dans le domaine social une singulière vertu anesthésique.

Le monde de la nuit, tel que le nomme Boris Gamaleya

Les fillettes amorcent ainsi l’évangélisation des esclaves, à laquelle les maîtres s’opposeront longtemps, malgré l’action tard-venue de l’abbé Monnet ou du père Levavasseur, jusqu’à ce que cette évangélisation soit requise en 1845 par les lois Mackau. La réception de la parole chrétienne des fillettes permet d’intégrer le réprouvé, l’esclave lépreux Barabbé ; ainsi Marguerite, future femme, loin de s’adosser aux valeurs chrétiennes pour rejeter l’esclavage, les utilise pour réaliser au contraire l’appropriation du monde servile à la société des Blancs.

Par bien des côtés, cet esclavage lissé que décrit Victorine Monniot se révèle être, à son insu, un décor. À deux reprises il échappe aux codes du lifting que lui applique l’auteur. « Le monde de la nuit », tel que le nomme le poète Boris Gamaleya, apparaît ainsi dans son inquiétante altérité. D’abord dans le marronnage, dont il n’est question qu’une fois dans le récit de sa propre fuite par l’esclave Sana, désormais repris — et content de son sort.

Ce dérangeant marronnage est édulcoré : par son rejet dans le passé : « Ces choses-là n’ont pas été rares à Bourbon dans les anciens temps », note Marguerite ; par son évacuation dans le fictionnel : « Je suis enchantée que l’histoire finisse de cette manière », conclut-elle.

« On aurait dit des démons ! »

Plus inquiétante est la fête des Noirs. Lors du bal du 1er de l’an auquel Marguerite assiste de loin, les esclaves manifestent une joie violente, non celle qu’a programmée le maître qui offre la viande et le vin, mais une joie énigmatique, alarmante : « Dans l’après-midi du Jour de l’An, les Noirs ont organisé un bal. Ah ! Ma chère Berthe, tu aurais eu une fameuse peur, si tu avais vu ce spectacle-là ! On aurait dit des démons ! (…) Des fenêtres de la salle à manger, nous apercevions cette grosse masse noire, qui s’agitait, qui sautait, qui courait ! Et nous entendions des cris qui ressemblaient à des hurlements ».

La fillette comprend alors l’altérité fondamentale des esclaves qu’elle a émoussée jusque-là, éprouvant une fascination/répulsion pour cette démonstration d’une joie violente qui est celle de la culture préservée et vécue, et non celle de l’acculturation.

Le regard de l’enfant n’esquive donc pas la question de l’esclavage, condamné au passage, en de naïves réflexions : « Ce qui est très mal, c’est que des frères vendent leurs frères (…) comme c’est l’habitude ici, puisque tous les Noirs sont esclaves. Oh ! C’est horrible et j’en suis révoltée ». Mais il autorise une présentation du monde servile globalement euphémisée.

Il permet aussi un parallélisme étroit entre l’esclavage, temps d’exil sur cette terre dans l’attente d’une problématique liberté, et la vie sur terre, elle-même exil aux yeux d’une petite fille habitée par un christianisme doloriste, dans l’attente de la vraie vie.

Inviter les esclaves à fuir dans la religion

Il n’y a pas plus de félicité sur terre pour Marguerite que pour les esclaves, le ciel vaut bien mieux, et la fillette et ses amies, qui ne peuvent combattre l’esclavage comme institution, tentent de l’aménager en facilitant un contact entre les esclaves et le ciel par l’évangélisation.

Ce livre écrit par une enfant invite les esclaves à fuir dans la religion un présent haï : qui mieux que les esclaves pourraient partager cette «pastorale de la peur» qui laisse néanmoins une place à la contemplation de l’amour divin ?

Le livre, toutefois, est écrit dix ans après l’abolition de 1848, et sa description de l’esclavage est aussi programmatique. Le monde servile mis en récit dans une apaisante contiguïté avec le monde des Blancs, n’est-il pas la prophétie du monde des affranchis, qu’une évangélisation massive doit intégrer dans l’espace social à égalité avec les Blancs, autorisant une accession à la citoyenneté peu à craindre pour les possédants ? Et au-delà, du monde des indigènes de l’Empire colonial en construction ?

Jean-François Géraud

Maître de Conférences

CRESOI – OIES

Université de La Réunion

A lire aussi :

- Abolition de l’esclavage : le grand plongeon

- Esclavage et amour : lété pas doux !

- Histoire et jardins : sur les sentiers de la créolisation

- Clotilde, la femme qui a vu Sarda

- FètKaf : il manque un doigt au pied d’Estelle

- La guerre la pété ! La révolte dann café !

- Massavana, la révolte des esclaves en mer

- Le bal des Noirs annonçait-il la créolité ?

- Moi Fanny, esclave, affranchie, émancipée, mère d’un poète révolté

- Révolte des esclaves : le syndrome de Saint-Leu

- Marie Dessembre ou l’énigme de la Joconde réunionnaise

- Les derniers maloyas de Baptiste Zamgaïa

- Du riz, de l’amour… et du sang !